Seorang naturalis dan penjelajah Eropa meniti pedalaman Kalimantan, melalui National Geographic Indonesia menuturkan kisahnya…

oleh: Mahandis Y. Thamrin /

via:  National Geographic Indonesia 1 2 3)

National Geographic Indonesia 1 2 3)

“Pada Minggu, 20 Juli 1879, saya memulai perjalanan dari Samarinda dengan dua perahu ke Tangaroeng [Tenggarong],” ungkap seorang lelaki muda di buku catatannya, “jaraknya sekitar 30 mil perjalanan lewat sungai.”

Lelaki itu adalah Carl Alfred Bock, naturalis dan pelancong kelahiran Kopenhagen, Denmark. Meskipun lahir di Denmark, Bock mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, Norwegia. Dia pernah melakukan perjalanan ke pedalaman Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan selama enam bulan. Ketika itu usianya masih 30 tahun.

Carl Alfred Bock, Lelaki Norwegia Penjelajah Kalimantan 1879

Carl Alfred Bock, naturalis dan pelancong Norwegia kelahiran Kopenhagen, Denmark. Dia pernah melakukan perjalanan ke pedalaman Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan pada 1879. Sebelum berjejak di Kalimantan, dia telah menjelajah di pedalaman Sumatra pada 1878. Lukisan karya Hans Christian Olsen. (Wikimedia Commons/Tropenmuseum)

Misinya di Kalimantan merupakan titah dari Gubernur Jenderal Johan van Lansberge untuk melaporkan keberadaan suku-suku Dayak dan menghimpun spesimen sejarah alam untuk beberapa museum di Belanda.

Hasil penjelajahannya di Samarinda-Tenggarong-Banjarmasin dan pedalaman Kalimantan, Bock menulis buku berjudul The Head Hunters of Borneo yang terbit pada 1881, lengkap dengan 37 litografi dan ilustrasi.

Dalam bukunya yang sensasional itu dia berkisah tentang peradaban Dayak dan kanibalisme antar-suku.

“Bock memberi kita informasi yang padat tentang suku Dayak dari Kalimantan Selatan,” ungkap Alfred Russel Wallace, seorang naturalis dan penjelajah asal Inggris, beberapa bulan setelah buku itu terbit.

“Kesan umum dari deskripsinya yang didukung potret kehidupan menunjukkan adanya kesamaan nan indah antara semua suku di pulau besar ini, baik dalam karakteristik fisik dan mental,” demikian ungkap Wallace, “meskipun ada banyak spesialisasi dalam kebiasaan.”

The Head Hunters of Borneo yang terbit pada 1881, lengkap dengan 37 litografi dan ilustrasi. (borneobooks.com).

Bock dalam catatannya telah berjumpa Dayak Long Wai, Dayak Long Wahou, Dayak Modang, Dayak Punan, “Orang Bukkit” dari Amontai, dan Dayak Tring.

Dia juga menuturkan upayanya dalam menyingkap kisah lama dari warga setempat tentang manusia berekor.

Seorang abdi kepercayaan dari Sultan Kutai A.M. Sulaiman bersaksi pernah menjumpai sosok itu dan menjulukinya dengan “Orang boentoet”.

“Saya berhasil menyelesaikan perjalanan ini, saya menjelajahi rute dari Tangaroeng ke Bandjermasin, sejauh 700 mil, melewati serangkaian bahaya dan kesukaran di suku Dayak,” ungkap Carl Bock.

Keingintahuan Carl Alfred Bock soal ‘rantai kerabat yang hilang’ itu nyaris membuat perseteruan dua kesultanan. Benarkah manusia berekor itu ada?

Pencarian Ras Manusia Berekor di Kalimantan

Sembari menikmati durian dalam jamuan makan malam di atas rakit, Carl Bock berbincang dengan Sultan Aji Muhammad Sulaiman dan kerabatnya tentang keberadaan ras manusia berekor. Konon, mereka menghuni permukiman Kesultanan Pasir dan tepian Sungai Teweh.

Percakapan itu membuat Bock berpikir tentang keberadaan “tautan kerabat yang hilang” yang disuarakan pendukung teori Darwin.

Tjiropon, seorang abdi kepercayaan Sultan, meyakinkan Bock di depan Sultan dan para Pangeran. Sang abdi itu beberapa tahun silam pernah menjumpai sosok manusia berekor di Pasir, dan menjulukinya dengan “Orang-boentoet”.

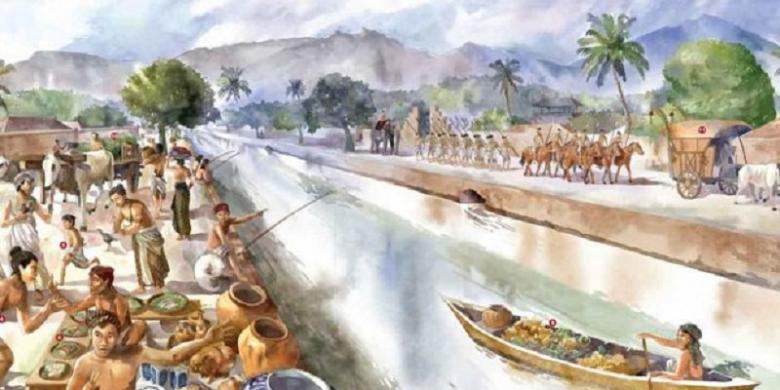

Menyeberang Sungai Benangan di pedalaman Kalimantan. Litografi oleh C.F. Kelley berdasar lukisan karya Carl Bock. Bock menjelajahi Kalimantan timur dan selatan, dari Kutai ke Banjarmasin. Tentang pengalamannya, dia menulis sebuah buku “The Head Hunters of Borneo” yang terbit pada 1881. (Wikimedia Commons/Tropenmuseum)

Sang abdi bahkan mampu melukiskan sosok manusia berekor dengan kata-kata. Kepala suku mereka, ujarnya, berpenampilan sangat luar biasa, berambut putih, dan bermata putih.

Mereka memiliki ekor sekitar lima hingga sepuluh sentimeter. Uniknya, mereka harus membuat lubang di lantai rumah untuk tempat ekor, sehingga mereka dapat duduk nyaman.

Sultan Kutai pun turut takjub dengan kisah abdinya. Dia pun memberangkatkan Tjiropon bersama sebuah surat yang memohon Sultan Pasir untuk mengirimkan sepasang manusia berekor.

Ibu dan gadis dari Dayak Punan. Litografi oleh C.F. Kelley berdasar karya lukis Carl Bock. Bock menjelajahi Kalimantan timur dan selatan, dari Kutai ke Banjarmasin. Tentang pengalamannya, dia menulis sebuah buku “The Head Hunters of Borneo” yang terbit pada 1881. (Wikimedia Commons/Tropenmuseum)

Sejatinya Bock sedikit ragu soal mitos manusia berekor di pedalaman Kalimantan.

Namun demikian, dia setuju untuk tetap berupaya mencari “tautan kerabat yang hilang” itu.

Bahkan, dia pernah menjanjikan kepada Tjiropon uang sejumlah 500 gulden apabila berhasil membawa sepasang manusia langka itu.

Beberapa hari berlalu tanpa kabar. Bock melanjutkan perjalanan dari Tenggarong ke Banjarmasin. Ketika Bock berada di kota itu, Tjiropon menjumpainya.

Wajah sang abdi itu kecewa sambil berkata bahwa dia telah menyampaikan surat itu kepada Sultan Pasir, namun tidak mampu membawa ras manusia berekor pesanan Bock.

Tjiropon pun memberikan penjelasan yang berbelit-belit. Akhirnya, Residen Banjarmasin pun bersedia membantu Bock. Dia mengirim surat kepada Sultan Pasir yang isinya menanyakan sekali lagi soal keberadaan manusia berekor di wilayahnya.

Hampir sebulan berlalu, surat balasan dari Sultan Pasir sampai juga ke tangan Residen Banjarmasin. Tampaknya ada salah paham: “Orang-boentoet Sultan di Pasir” adalah sebutan para pengawal pribadi Sultan Pasir.

Pantaslah Sultan Pasir marah besar hingga mengancam perlawanan terhadap Sultan Kutai dan mengusir Tjiropon.

Akibatnya, menurut Bock, mereka mendirikan kubu pertahanan dan bersiap berperang melawan Kesultanan Kutai. “Jika Sultan Kutai menginginkan Orang-boentoet saya,” ujar Sultan Pasir, “Biarkan dia ambil sendiri.”

sosok manusia berekor di Pasir, dan menjulukinya dengan “Orang-boentoet”. (gambar ilustrasi).

Meskipun demikian, Tjiropon tetap bersikukuh dengan pendiriannya bahwa manusia berekor itu nyata adanya. “Demi Allah saya pernah melihat Orang-bontoet beberapa waktu silam, dan berbicara kepada mereka , tetapi saya tidak bisa melihat mereka saat ini!” ungkapnya seperti yang dicatat Bock.

Carl Alfred Bock merupakan naturalis dan pelancong berkebangsaan Norwegia. Bock melakukan perjalanan ke pedalaman Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan pada 1879. Ketika itu usianya masih 30 tahun.

Misinya di Kalimantan merupakan titah dari Gubernur Jenderal Johan van Lansberge. Dia melaporkan kepada Gubernur tentang peradaban suku-suku Dayak. Tak hanya itu, dia juga menghimpun spesimen sejarah alam untuk beberapa museum di Belanda.

Kedaton Kesultanan Kutai di Tenggarong, tepian Mahakam, pada masa Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Bangunan ini telah binasa, di sekitar lokasinya telah berdiri kedaton baru yang dibangun dengan gaya art-deco pada 1930-an. Litografi berdasar karya lukis Carl Bock pada 1879 dan 1880. (Wikimedia Commons/Tropenmuseum)

Dari penjelajahannya di Samarinda-Tenggarong-Banjarmasin dan pedalaman Kalimantan, Bock menulis buku berjudul Head Hunters of Borneo yang terbit pada 1881.

Kisah lucu dan sungguh-sungguh terjadi dari pedalaman Kalimantan ini ternyata menarik perhatian Alfred Russel Wallace. Sang penjelajah sohor asal Inggris itu mengungkapkan, “Satu-satunya episode lucu dalam buku ini adalah upaya sungguh-sungguh untuk menemukan kisah ‘manusia berekor’ yang kerap dibicarakan di Kalimantan.”

Apakah ras manusia berekor itu benar-benar ada di hutan Kalimantan? Entahlah. Bock tak pernah tertarik lagi menyelisik sosok misterius itu. Dia pun menyebut peristiwa pencarian ras manusia berekor di Kalimantan sebagai “kekeliruan yang menggelikan”.

Sultan Aji Muhammad Sulaiman dan para pengiringnya di depan kedaton, Tenggarong. Sang Sultan bertakhta di Kesultanan Kutai pada periode 1850-1899. Pada 1879, Carl Bock, seorang naturalis dan penjelajah asal Norwegia, pernah berbincang dengannya tentang “Orang-boentoet”—manusia berekor yang diduga mendiami Kalimantan. (Wikimedia Commons/Tropenmuseum)

Carl Bock Berjumpa dengan Suku Dayak Pemakan Manusia!

“Perjalanan dari Kotta Bangoen ke permukiman Tring memakan waktu empat hari,” ungkap Carl Alfred Bock. Dia berharap di Moeara Pahou dapat menjumpai suku Dayak Tring, cabang keluarga suku Bahou. Lantaran sampai tiga hari tak berjumpa seorang pun, dia berencana memasuki kampung mereka.

“Namun, Sultan dan pengikutnya berkata bahwa perjalanan menuju ke sana sangat tidak aman,” ungkap Bock. “Suku itu kanibal, dibenci, juga ditakuti oleh tetangga suku mereka.” Sultan Aji Muhammad Sulaiman khawatir, suku Dayak akan menduga bahwa rombongannya bersiap menyerang mereka.

“Saya harus melihat mereka karena mendengar kisah bahwa mereka keji dan kanibal. Pemerintah kolonial berharap saya dapat memberikan laporan tentang kebiadaban itu,” pinta Bock. “Dan, saya pasti disalahkan kalau tidak menyaksikan mereka.”

Sibau Mobang, lelaki berusia sekitar 50-an tahun, kepala suku Dayak Tring yang mempunyai tradisi kanibalisme. Litografi dibuat dari karya lukis Carl Bock antara 1879 dan 1880. “Matanya mengekspresikan tatapan mata binatang buas,” demikian tulis Bock dalam bukunya, “The Head Hunters of Borneo” yang terbit pada 1881. (Wikimedia Commons/Tropenmuseum)

Akhirnya Sultan meluluskan permintaan Bock dengan mengirimkan sebuah perahu dengan seseorang yang akan meminta suku Dayak Tring untuk menampakkan diri.

Namun, seminggu berlalu tidak ada kabar. Anehnya lagi, perahu itu tak kunjung kembali.

“Apakah mereka telah terbunuh dam dimakan?” demikian keresahan Bock. Sultan turut gusar. Kemudian dia mengirimkan perahu besar yang dipimpin seorang Kapitan Bugis.

Mujurnya, tiga hari kemudian perahu kembali bersama sekitar 40-an warga Dayak Tring, termasuk empat perempuan.

“Seorang pendeta perempuan mempersilakan saya untuk mengambil gambar sosoknya,” ungkap Bock.

“Hal yang paling menakjubkan adalah lubang telinganya panjang berbandul cincin logam. Selanjutnya, ketiadaan alis.” Perempuan itu mengizinkan Bock untuk mengamati secara detail bagian tubuhnya. “Kembangan tato di bagian paha juga menjadi hal yang menarik,” ungkapnya.

“Rambut mereka yang pendek menjadi pembeda dengan para perempuan suku-suku lainnya; dan warna kulit mereka yang lebih cerah ketimbang suku-suka Dayak lainnya, kecuali orang-orang Punan.”

Sambil mengulurkan kedua tangannya, pendeta perempuan tadi berkata kepada Bock bahwa telapak tangan merupakan bagian terbaik untuk dimakan.

Dia juga menunjuk lutut dan dahi, sambil berkata dengan bahasa Melayu “bai, bai” (baik) demikian menurut Bock. “Menunjukkan bahwa otak dan daging lutut merupakan hidangan lezat bagi sukunya.”

Pendeta perempuan dari Dayak Tring yang menunjukkan rajah di sekujur pahanya. Telinganya memanjang karena berbandul logam. Litografi ini berdasar karya lukis Carl Bock antara 1879-1880. Perempuan ini berkata kepada Bock bahwa selain telapak tangan, otak dan daging lutut merupakan hidangan terlezat bagi sukunya. (Wikimedia Commons/Tropenmuseum)

Kemudian seorang kepala suku Dayak kanibal menyambangi tempat menginap Bock. Namanya, Sibau Mobang. Dia datang bersama pendampingnya—seorang perempuan dan dua lelaki.

“Saat dia memasuki rumah panggung saya,” demikian tulis Bock. “Dia berdiri beberapa saat, tanpa bergerak atau pun berkata, memandangi saya dengan tatapan dalam sementara saya sedang berpura-pura tidak mengamatinya. Lalu, dia duduk dengan pelan sekitar dua meter dari kaki saya.”

Tampaknya Sibau berusia sekitar 50-an tahun, demikian menurut Bock, ompong dan kempot, kulitnya coklat kekuningan, dan agaknya sakit-sakitan.

Litograf berdasar karya Carl Bock 1879-1880 dalam “The Head Hunters of Borneo”. Gambar 1: “Woon”, Dayak Punan yang berkulit gelap asal Kenyah, sisi utara dari Long Wahou. Gambar 2 dan 3: Trofi tengkorak yang diberikan oleh Sibau Mobang yang kanibal kepada Carl Bock. Gambar 3: Topeng yang digunakan dalam tarian perang dalam tradisi Dayak. (Wikimedia Commons/Tropenmuseum)

Sejumput rambut kaku menghias kumis dan dagunya. Kupingnya menjuntai dan ditindik dengan lubang besar. Semua penampilan lelaki itu kian menambah kesan angker tentang dirinya.

“Matanya mengekspresikan tatapan mata binatang buas,” ungkap Bock yang mencoba melukiskan sosok lelaki itu, “dan di sekitar matanya tampak garis-garis gelap, seperti bayang-bayang kejahatan.”

Namun, “lengan kanannya, yang berhias gelang logam, kondisinya lumpuh,” ungkap Bock.

“Untuk alasan itulah dia menempatkan senjata mandaunya di sisi kanan, dan selama beberapa tahun telah banyak korban dijatuhkan oleh bedebah yang haus darah ini dengan tebasan tangan kirinya.”

Sibau berkata kepada Bock bahwa sukunya tidak makan orang setiap hari. Mereka makan daging dari berbagai satwa, nasi, dan buah-buahan liar. Namun, ujar sang kepala suku, sudah setahun ini mereka tidak makan nasi karena kegagalan panen.

Bock yang saat itu tengah melukis Sibau, kemudian buru-buru menyajikan seketel nasi yang baru saja masak kepada mereka. Lalu, dengan taburan garam, mereka menyantap nasi pulen itu.

Sebagai kenang-kenangan, Bock memberikan bingkisan berupa uang dua dolar tiap orang yang telah dilukisnya.

Sosok lelaki Dayak Tring dalam tarian ritual, membawa mandau (pedang) dan kliau (perisai). Perisai itu terbuat dari kayu dengan ukiran dan berhias rambut-rambut manusia yang menjadi korbannya. Litografi berdasar karya lukis Carl Bock antara 1879 dan 1880 dalam “The Head Hunters of Borneo”. Perisai inilah yang dihadiahkan sebagai kenang-kenangan oleh Sibau Mobang, seorang kanibal dari Dayak Tring, kepada Bock. (Wikimedia Commons/Tropenmuseum)

Selain itu rombongan Dayak kanibal mendapat sepikul beras, untaian tasbih manik-manik, kain blacu yang panjangnya sekitar 22 meter untuk dibagi bersama.

Sementara, Kepala Suku Sibau memberikan kenang-kenangan yang membuat merinding bagi penerimanya.

Bock mendapatkan dua tengkorak—lelaki dan perempuan tanpa rahang bawah—trofi dari pesiar berburu kepala. Semuanya dibungkus daun pisang.

Carl Alfred Bock merupakan naturalis dan pelancong berkebangsaan Norwegia.

Bock melakukan perjalanan ke pedalaman Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan pada 1879. Ketika itu usianya masih 30 tahun.

Kisah penjelajahannya dibukukan dalam The Head Hunters of Borneo yang terbit pada 1881.

Buku itu berhias 37 litografi dan ilustrasi, umumnya tentang orang dan budaya Dayak. Sibau juga memberikan kepada Bock sebuah perisai kayu yang dicat dengan pola warna semarak.

“Perisai itu dipercaya sebagai harta istimewa,” ungkap Bock, “berhiaskan helai-helai rambut yang diambil dari korban manusia.”

A Dayak headhunter, Borneo.

(COLLECTIE TROPENMUSEUM, via: wikimedia.org)